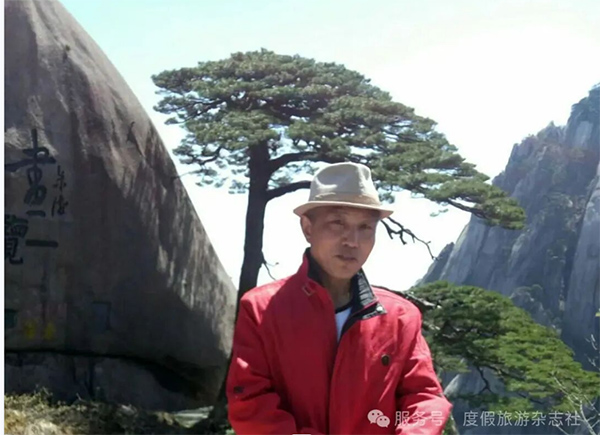

一位从徽州小镇出发的画家,用四十年时间,将黄山的云海松涛化作笔下的钢铁线条,让中国水墨走进巴黎卢浮宫,让东方美学登上世界艺术之巅。他不是在画画,他是在用生命为山河立传。

1962年,宣友海生于安徽黄山屯溪。

童年的第一个记忆,不是玩具,是一方石头印章。

“那是我用刻刀在青石上磨出来的,刻的是‘山河入梦’四个字。”

年少的他,常在老街看画师作画。新安画派传人汪则之、汪行之见他灵气逼人,破例收他为徒。

“师傅说,画山水,先要懂得山的骨头、水的血脉。”

18岁那年,他第一次独自登上黄山。

没有索道,只有石阶。他从清晨走到日暮,在迎客松旁坐了一夜。

“那一夜,我听见松涛如龙吟,看见云海似潮涌。我知道,我这一生,都要交给它了。”

“画山水,最难的是立骨。”

为了这“骨”,他十几次登上黄山。

早年没有索道,他背着干粮、画板,一走就是一天。

在海拔1860米的光明顶,他裹着军大衣等日出,一蹲就是五六小时。

“我要看的,不是照片里的光,是山石在黎明时分‘醒’过来的那一刻。”

他的笔下,开始出现一种“钢铁般的线条”。

艺术评论家杨振明曾震撼地写道:

“他的长线条滑畅无滞碍,一气呵成。执笔作线力透纸背,可勾勒出山石钢打铁铸的质感。这不是画,这是为山水立骨的神通。”

创作背景:1998年,“水浒杯”华人书画名人大展赛一等奖作品。

画作赏析:

构图:画面中央,一株迎客松破石而出,枝干如铁,针叶如剑,仿佛一位千年武士,傲视苍穹。

笔墨:松树的躯干以斧劈皴法刻画,凌厉刚健;远山则以披麻皴淡淡渲染,刚柔相济。

意境:整幅画仿佛一曲英雄交响乐,松是主角,山是舞台,云是伴奏。你能听见风过松针的沙沙声,也能感受到石壁千年的沉默。

“我想画的不是一棵树,是一种精神——是黄山松在石缝中求生存,在风霜中不改其志的坚韧。”

——宣友海

1999年,他的《黄山奇观》入选“中国20世纪中华民族书画长卷”,在中国美术馆展出。

那是他第一次站在中国艺术的最高殿堂。

“我看着自己的画挂在齐白石、徐悲鸿的旁边,手都在抖。”

但他没有停下。

2007年,他带着《黄山仙境》走进韩国首尔。

韩国评委惊叹:“中国的山水画里,有哲学。”

作品荣获最优秀奖,被韩国政府机构收藏。

2011年,他走得更远——法国巴黎,卢浮宫。

他的《黄山夕照》入选卢浮宫国际美术展。

西方观众在他的画前驻足良久,他们说:“我看见了东方的神秘,也听见了自然的呼吸。”

创作背景:2011年法国卢浮宫画展参展作品,获中国选区优秀奖。

画作赏析:

色彩:这是他少数大胆用金的作品。夕阳的余晖洒在群峰之上,他用金粉调墨,营造出“浮光跃金,静影沉璧”的梦幻效果。

光感:以水破墨技法,表现云海在夕照下的流动感。墨色氤氲中,光仿佛在画中流动。

意境:这不是一首悲壮的落日挽歌,而是一首宁静的、充满希望的黄昏诗。仿佛在说:今天的太阳落下,是为了明天更磅礴地升起。

“那一刻,我明白了什么叫‘不朽’。”

——宣友海谈卢浮宫参展感受

走遍世界,他最眷恋的,还是黄山。

如今,他的作品市场价值已达1万元/平尺,他被授予“国际殿堂级大师” 称号,与范迪安、孙晓云等大家并列出版画集。

但他依然每年进山写生。

“画家最怕的,不是画得不好,而是画得没了心跳。”

他的画室里,永远挂着一幅未完成的黄山图。

“我在等一场雪,等雪落在画上的那一刻。”

宣友海,不是一个名字,而是一种艺术的可能性。

他证明了:

艺术家可以走出画室,走向山河;

笔墨可以不朽,也可以与世界对话;

传统可以不守旧,也可以很当代。

而这,也正是度假旅游杂志“环球旅行·艺术联盟” 正在寻找的